ユームテクノロジージャパン株式会社様は、企業研修・人材育成プラットフォーム「UMU(ユーム)」を提供しています。同社がグローバル展開を進める中で直面した課題や解決策について、特にLinkedIn Sales NavigatorやZoomInfo、Outreachなどのツールの効果的な活用方法に焦点を当て、Director of Market StrategyのWilliam Rintz様、Marketing Specialistの福重晴菜氏にお話を伺いました。ICP(理想的な顧客プロファイル)の整理やOutreachのシーケンス作成、営業チームとの連携強化ポイントについて深堀りしました。

───まずは御社のサービス概要と取り組みを開始した当時のチーム体制について教えてください。

William氏:これまで1000万人以上のユーザーの学習をサポートしてきた企業研修・人材育成のプラットフォーム「UMU」を提供しています。オフライン、オンライン、個別学習など様々な学習スタイルに対応しており、コンテンツの「作成」から「学習定着」を支える多数のAIを備えています。

福重氏:私たちのチームはまだ7名ほどの小規模な体制です。そのなかでも、マーケティングやインサイドセールスに注力できるメンバーは国内ではWilliamと私の2名程度です。業務を効率的かつ効果的に進めるために、テクノロジーの活用に注力する必要がありました。

ノウハウ提供だけのコンサルティングではなく「事業成長を起点とした業務推進までを伴走」するパートナー

───当時の課題感やMaroo社をお選びいただいた理由について教えてください。

福重氏:Williamが参加する前の話になりますが、グローバル展開チームはアメリカで設立され、日本国内は代表取締役の松田と私、そしてグローバルからは数名のアメリカ人で構成されていました。LinkedIn Sales NavigatorやZoomInfo、Account Engagement(旧Pardot)、Outreachなどのツールはグローバルで導入していたものの活用しきれていませんでした。専門的なノウハウ提供や戦略設計などのコンサルティングはもちろん、業務を推進する人的リソースが足りない状態だったため、一緒に伴走して手を動かしながら支援くださる点に期待していました。

───Maroo支援後の取り組みについて教えてください。

福重氏:Williamが参画する以前は、私たちは特にインサイドセールスやマーケティングの専門知識を持ったメンバーが少なかったため、基礎的な部分から支援をいただきました。例えば、ICP(Ideal Customer Profile|理想的な顧客プロファイル)の整理や、マルチチャネルを活用したアプローチの方法論、開封率やクリック率を上げるための具体的なチップスなど、非常に実践的なアドバイスを受けました。

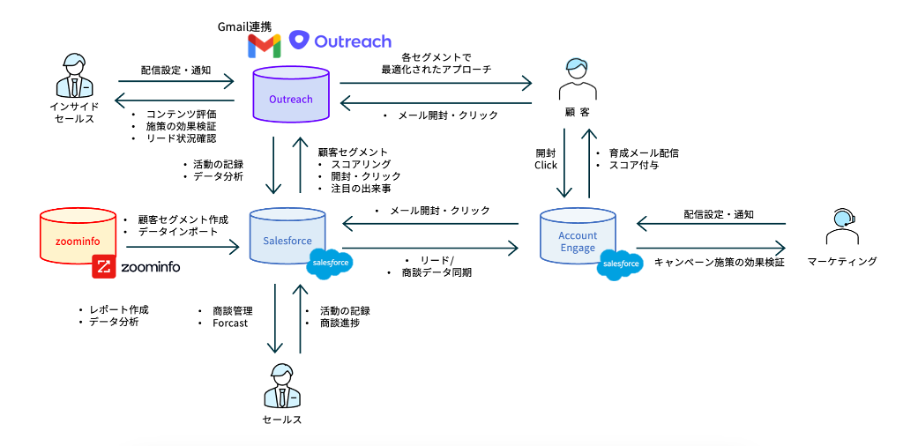

William氏:Outreachなどのポイントツールに絞った操作方法やベストプラクティスだけでなく、ICP(理想的な顧客プロフィール)を定義し、ZoomInfoなどのツールを駆使して、全体的な戦略をどう構築すべきかを考える手助けをいただきました。現在では、温度感の高いリードを定義し、OutreachとAccount Engagementで適切なナーチャリングプロセスの加速を促進し、営業チームに渡すフローを確立できました。特にワークショップの新規申込登録につなげる成功事例がいくつも生まれており、初期段階でのご支援が最適な方向性を与えてくれました。

ツール活用にとどまらず、マーケティング・セールス体制の組織構造から設計

───ツールの使い方だけでなく、総合的に支援した点を評価いただき嬉しいです。お役に立てた点を具体的に教えてください。

William氏:戦術面で最も助けていただいた点はシステム構築です。ICPやバイヤーペルソナを定義したメッセージを考案・洗練するなど、上流の顧客戦略だけではなく、データベース上に存在するリード資産の再活用・再接点を持つためのアプローチについて支援いただきました。具体的にはアプローチ方法や見込顧客の獲得チャネル、アプローチ時のメッセージ定義など構造的な部分を指します。ツールの操作方法は私たちでもキャッチアップすることができますが、本当に必要としていたのはマーケティング・セールスの連携体制とオペレーションの構造設計です。

現在、リード情報の可視化を始めたところですが、MQL(Marketing Qualified Lead=「ホットリード」)のロジックを定義し、Account Engagement内でスコアリング、営業チームにトスアップするプロセスを構築できました。営業チームへの連携後は、ナーチャリングプロセスを展開し案件化する専門知識を多く得ることができました。

福重氏:自動化されたメッセージ送信やシーケンスを活用してアプローチを継続的に行うことができるようになった点も大きいです。手作業では難しかった部分を効率化し、人がより重要な業務に集中できるようになりました。少数チームということもあり、特に個別化が必要なメッセージを手作業で送る際に、人的リソースをうまくアロケーション(配分)できるようになったのは大きいです。

あとは依頼時に期待していた伴走型のサポートも非常に助かりました。一緒に手を動かしながら、私たちの目標達成に向けて具体的な方法を一緒に考えてくださるので、一体感を持って取り組めました。もし自力でいちから学んでいたら工数負担も大きく、ベストプラクティスを知らないことによる後戻りも多かったと思いますので、ここまでの短期間では、組織体制やオペレーションなどの構造設計ができなかったと思います。

マーケティングオートメーション(MA)とセールスエンゲージメント(SEPs)のユースケース

───各ツールを組み合わせて実現しているユースケースについて教えてください。

William氏:私たちのマーケティングキャンペーンの最優先事項として、弊社の新たな学習プログラム(AIリテラシーコース)のワークショップに参加者を招待することを置いています。AIが非常に注目されているトピックの1つであるため、市場での認知度を確立する手段にもなるためです。このコースにはプロンプト(AIへの指示文)を最適化し、AIがアウトプットする精度を高めることで、日常業務への浸透率を高める最新の情報が含まれているため、誰にとっても非常に有益だと思います。

ICP(理想的な顧客プロフィール)を考え、その中でターゲットとする特定のペルソナを明確にしました。最初に定義したICPから類似要素を抽出し、顧客セグメント条件を拡張する部分もありましたが、Maroo社と一緒にその作業を進めたことで、より潜在的な顧客層を浮き彫りにすることができました。また、ツールを活用してマーケティングリスト内で異なるセグメントを設定し、各セグメントに対して特定の最適化されたメッセージングを作成する方法も学びました。Maroo社の支援を通じて戦略策定がはるかに簡単になりました。

結果的にこの方法で成功を収め、初回で180人以上、その後の2回で200人以上、合計約400人が登録しました。この成果により、営業チームに質の高いリードを提供でき、新製品(AIリテラシーコース)の展開に大きく貢献しました。ターゲットを明確化し、アプローチを追跡するシステムを構築したことで、Account EngagementやOutreachなどを活用し、効率的に顧客育成が進められました。参加者の約半数はZoomInfo経由で、残りはハウスリストに向けた再アプローチによる獲得です。再アプローチにはOutreachやAccount Engagementを活用し、ターゲットリストの作成と参加促進のアプローチをスムーズに行うことができました。

――AIリテラシーコースの文脈で、2回のワークショップで400名程の集客に繋がったのは、素晴らしい成果ですね。直近のプロジェクトや進捗についても教えていただけますか?

William氏:現在いくつかのプロジェクトを進行中ですが、特に重要なテーマがデータの共有と活用です。例えば、データの自由な選択とインプリメントの方法論を重視しており、ユーザーの体験向上を目指し、データを共有して最適化する仕組みを構築しています。また、パイプライン計画やターゲット層の分析など、各段階でテクノロジーを駆使して精度を高めています。プロジェクトが進む中で課題も多いですが、データを活用することでより良い結果を目指しています。

その他の取り組みとして、最近はチーム内のルーティン業務の見直しや効率化に関する取り組みも進めています。例えば、FAXやPDFファイルでのやり取りが多かった業務をデジタル化し、プロセスを改善しました。さらにSNSを活用した新たなコミュニケーション施策も検討しています。

チーム全体としても前向きに取り組むことができています。特に若手メンバーが積極的に意見を出してくれることで、新しいアイデアが生まれやすくなっています。具体的な成果として、SNSでの反響が以前よりも向上し、プロジェクトの認知度が上がってきました。

───ICPを起点とすることで、リソースを投下すべき顧客属性の見極めと接点創出を実現できたことは素晴らしい取り組みですね。今回のワークショップに参加されたリード属性についてもぜひ、教えてください。

福重氏:ウェビナー経由のコンバージョンは主にL&D(学習および開発)担当者からのものが中心でしたが、一部にはトレーニングや営業研修に特化した役割の方々も含まれていました。また、今回の目的に合わせて新たにターゲットとしたセグメントもあり、これらはさまざまな業界や分野からの参加者で、現在も引き続きアプローチをテストしているところです。

───Outreachのシーケンス内容について教えていただけますか?

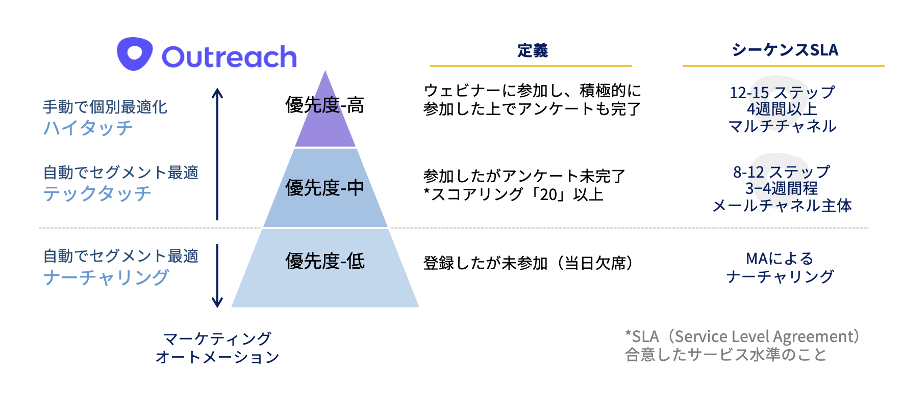

William氏:Outreachは特に営業チームが使用するためのものです。キャンペーン後、福重さんが営業チームにシーケンス作成を指導してくれました。その結果、参加者のアプローチ優先度を「優先度-高」「優先度-中」「優先度-低」に分けることができました。次のような優先度に基づいて、異なるアプローチを取っています。

「優先度-高」と「優先度-中」のシーケンスは、営業チームが作成したもので、カスタマイズされたメールやLinkedInアプローチ、電話などを含む複数のステップから構成されるキャンペーンです。一定のスコアに達した場合、プロセスを自動化する仕組みにしています。たとえば、スコアが合計「20」に達すると、営業チームに引き継がれます。つまりクリックした全員に自動的に連絡するわけではありません。

チーム内での仕事の分担と効率を重視しており、フォローアップでAccount EngagementとOutreachを使い分けています。限られたチームリソースで多くのハイタッチな作業を行う必要があるため、「優先度-高」のリードにはOutreachを使い、「優先度-低」のリードにはAccount Engagementを使っています。「優先度-高」のリードは営業チームが手動でアプローチするため、Outreachを使用します。一方で、低優先度のリードにはAccount Engagementを使い、あまり高タッチではないアプローチを取っています。これが現在のフォローアップの分担方法の理由です。

福重氏:補足すると「優先度-高」は、自動ではなく手動で対応しています。アンケートを実施し、その回答に基づいて個別化したシーケンスを走らせています。同時に「優先度-中」はオートメーションを使い、事前に準備したものを走らせて、反応があれば電話をかける形です。「優先度-低」に対しては、Account Engagementからメールナーチャリングを実施します。

一般的に、Account Engagementを通じて送るメッセージは、ブログや興味を引くコンテンツなど、製品に焦点を当てた内容ではなく、より広く人々の関心を引く内容が多いです。そして、リードが温まった段階で、Outreachのシーケンスでは製品に焦点を当てたメッセージに切り替えます。例えば、ウェビナーでAIチャットボットについて話し、その後ターゲットを絞ったメッセージでフォローアップしています。

獲得したホットリード数からの商談設定数が2倍以上に増加

───Marooとの取り組みを通じて得られた定量的な成果や費用対効果について教えてください。

William氏:ホットリードや営業チームの商談設定数が月ごとに増加しているのを確認しています。まだ適切な指標やROI(投資対効果)を完全に分析する時間は十分取れていませんが、数ヵ月間で活動が着実に増加していることを実感しています。現在の主なKPIは、AIリテラシーコースのワークショップへの招待、これが最も重要な指標です。もうひとつ注目しているのはデモ商談の実施数で、これもOutreachやAccount Engagementキャンペーンの成果として増加しています。また、ウェブサイト経由で直接予約されるトラフィックも増えており、これも同じキャンペーンの効果だと考えています。

福重氏:業界や部門ごとにクリック率に違いが出てきたことで、「この業界にはこのウェビナーのトピックが受けるんじゃないか」「この層は比較的参加率が高いんじゃないか」といった予測ができるようになりました。

ZoomInfoでリストを区切り、同じOutreachからシーケンスを走らせてアプローチした際に開封率やリプライ率の違いを確認していました。セグメントは主に部署や業界をベースに作成しており、シーケンスは通常5〜6ステップ、週2回実施しています。セミナー後、優先度の高いターゲットにはLinkedIn、メール、電話といったマルチチャネルでアプローチをかけています。従来のコールチャネルだけでは、なかなか繋がりにくい状況が続くため、LinkedInやメールなどメッセージチャネルによる返信を意図したシーケンスを設計しています。

パフォーマンスに応じたシーケンスの完全構築とリード獲得後のさらなる収益化が今後のテーマ

───今後の展望や課題について教えてください。

福重氏:部分的にAccount Engagementから得たデータを公開しており、Outreachを使って各シーケンスのパフォーマンスを1週間ごとに確認しています。パフォーマンスの変化や改善点を見ていますが、まだベストプラクティスとなるシーケンスを完全に構築するところまでは至っていないため、今後はこの点にも踏み込んでいきたいです。

William氏:データ活用を中心に据えつつ、チーム全体で効率化と効果的な施策を実現していきたいです。またテクノロジーの活用を通じて、より多くの方々に価値を提供できるよう努力していきます。

獲得リードの話に戻りますが、L&D(学習・開発部門)の参加者の中には意思決定者ではない方もいますが、彼らが「アプローチ対象外」というわけではありません。決定権を持っていなくとも、学習・開発に関する専門ノウハウを必要としており、良い顧客体験をした方々が同僚を招待したり、上司と情報を共有したりすることを期待しています。

少数ですが、経営者やディレクター職の方々も参加しており、これが将来的な取引やパートナーシップの機会につながる可能性もあります。次の課題は、興味を持つ人々をどう捉え、それを売上に結びつけるかです。現在、そのプロセスに取り組んでいます。