CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」(カルテ)を提供する株式会社プレイド様は、SaaSプロダクトを提供するだけでなく導入支援や導入後の人的サポートも行い、企業成長の後押しを通じて顧客体験の向上を支援しています。

複数プロダクトが展開され、インサイドセールスチームに求められる役割が変化するなか、セールエンゲージメントツールの導入背景や解決したかった課題、導入による手応えについて同社 Market Development Unit マネージャーの高橋哲也氏、遠藤凌氏に、お話を伺いました。

───まずは事業概要とお二人の役割について教えてください。

高橋氏:私たちのチーム「ISマーケットデベロップメントユニット」は、従来型のインサイドセールスの枠にとどまらず、GTM(Go-to-Market|市場開拓)戦略の立案から実行までを担う組織です。マネージャーは2名体制で、それぞれが異なる業界を担当。約20業界を分担し、少数精鋭のチームでアカウント開拓に取り組んでいます。

もともとは、CXプラットフォーム「KARTE」の商談化が主目的でしたが、現在では、グループ全体で展開している複数のプロダクトや、ツール運用の代行・戦略立案などのプロフェッショナルサービスを含めた包括的な提供を視野に入れ、受注目標の達成を目指しています。したがって、単一のプロダクト起点ではなく、顧客の課題や状況に応じてグループ横断で最適なソリューションを提案する柔軟性が求められる役割です。

遠藤氏:各業界のターゲット企業を選定した上で、業界特性や顧客課題に応じたアカウントプランの設計・実行を進めています。また、企業ごとの接点や属性に応じて、コミュニケーションの設計やパーソナライズ戦略をチューニングし、新規案件の創出最大化に取り組んでいます。

現在は、企業群を分類したうえで、注力の優先順位をつけてアプローチを行っています。業界全体の動向や主要企業のトレンドを踏まえつつ、各アカウントに対して仮説ベースで課題を定義し、「誰に・いつ・何を」届けるべきかを精緻に設計。従来の手段先行型(例:電話・メール)ではなく、顧客起点の課題解決型アプローチを重視しています。

セールスエンゲージメントを基盤とすることで自動化と最適化を両立し、組織全体の生産性を向上

───セールスエンゲージメントを導入された背景について教えてください。

高橋氏:大きく3つの目的がありました。

1つ目は、重点ターゲット企業との接点頻度を高め、長期的なリレーションを築きながら営業の生産性を向上させること。2つ目は、重点ターゲット企業以外の企業対応を効率化し、創出されたリソースを優先度の高い企業に再配分することで、人的リソースの最適化を図ること。3つ目は、営業プロセス上の全アクティビティをデータとして正確に取得・可視化し、定量的な分析と改善を行うための基盤を構築することです。

遠藤氏:業界別のターゲットリストに対し、役職や組織階層ごとにアプローチの粒度やチャネルにばらつきがあったも課題でした。特に、市場における対象企業数が限られ、かつ決裁プロセスが複雑なエンタープライズ営業においては、適切なキーパーソンに適切なタイミングで最適なコンテンツを届けることが、商談化・関係構築のカギになると考えています。

こうした構造的課題に対し、人的リソースに依存せずアクションの絶対量を担保する手段として、セールスエンゲージメントが有効と判断し、導入に至りました。また、「誰に・どのチャネルで・どの頻度で」アプローチするかという接点設計の最適化と業務自動化の両立が、生産性を持続的に向上させる鍵になると捉えています。

Marooのセールス組織に対する圧倒的な解像度と、成功実績に裏打ちされた専門性を評価

───セールスエンゲージメントを導入するなかで、Marooを選定いただいた理由を教えてください。

高橋氏:Marooを選定した最大の理由は、セールス組織に対する圧倒的な解像度の高さと、豊富な成功実績に基づいた実践的なノウハウを有していた点です。

山梨さんがnoteで発信していた内容も以前から拝見しており、自社で独自に取り組もうとした際に、理論を業務へ実装するExecution(実行)部分に限界を感じたことから、伴走を依頼しました。また、初期のディスカッションを通じて、自社内での情報整理が十分にできていなかったことにも気づくことができ、導入効果をより実感しました。

遠藤氏:私が山梨さんを知ったきっかけも、noteに掲載されていたセールスエンゲージメント関連の記事です。中でも、前職時代に取り組まれていた「手紙アプローチ」に関する投稿が非常に印象に残っています。

今後、エンタープライズ領域での顧客深耕がより重要になると感じていたタイミングで、ちょうど予算確保の話が上がり、導入に踏み切りました。

電話やメールなどの単純作業の自動化が進み、顧客と向き合える時間が増えた

───実際に導入しての手応えはいかがでしょうか?

遠藤氏:インサイドセールスが、より時間価値の高い業務に集中できるようになったことは、非常に大きな成果だと感じています。

具体的には、インサイドセールスの業務には、電話・メール対応だけでなく、ターゲットリストの作成、翌日のToDo整理、架電前のリード・企業リサーチ、CRMへの活動記録登録など、さまざまなタスクが含まれます。その中でも、標準化可能なマニュアル作業が多くを占めており、全体業務の3〜4割が顧客と直接関わらないノンコア業務に分類されます。

セールスエンゲージメントツールを活用することで、ToDoの自動設定やリマインドメールの送信など、これまで手動で対応していた一連の業務を自動化できました。その結果、マニュアル作業はほぼゼロに近づき、空いた時間を顧客理解の深化、仮説の構築・検証、メッセージ内容のブラッシュアップといった本質的な業務に振り向けることが可能になりました。このような業務の質的転換が、成果創出にもつながっていると実感しています。

高橋氏:メールの送付作業はほぼ不要となり、各種設定も数分で完了するため、運用負荷は大幅に削減されました。ツールを使いこなすことで、インサイドセールス業務全体の効率化に与えるインパクトは大きいと感じています。

また、セールスエンゲージメントを活用することで、インバウンドで獲得したリードに対し、商談化を見据えたシーケンス設計や、中長期の情報提供プロセスの構築が可能になります。これにより、営業戦略と連動した一貫性あるアプローチが実現できるようになりました。

───MA(マーケティングオートメーション)とセールスエンゲージメントはどのように使い分けていますか?

遠藤氏:私たちは、ブランド認知の拡大にはMAを、個別最適化されたアプローチにはセールスエンゲージメントを活用するという役割分担を明確にしています。

具体的には、MAを活用してHTMLメールを一斉配信することで、ブランドやプロダクトに対する認知度を高める施策を展開しています。一方で、関心度が高まり、商談化の可能性が見込まれるリードに対しては、セールスエンゲージメントツールを用いて、よりパーソナライズされたコミュニケーションを実施しています。

機能面で言えば、MAはHTMLベースのデザインメールの大量配信に特化している一方で、Gmailのような個別メーラーとの連携や、営業文脈に合わせたアプローチ設計といった機能は備えていません。

その点で、営業活動に直結するアプローチや、マルチチャネルのタイムリーな接点創出にはセールスエンゲージメントの方が圧倒的に適していると感じています。

反応の良い施策が分かり、マーケとの連携がスムーズに

───Marooでの具体的な取り組みについて良かったこと、行動に移したことは?

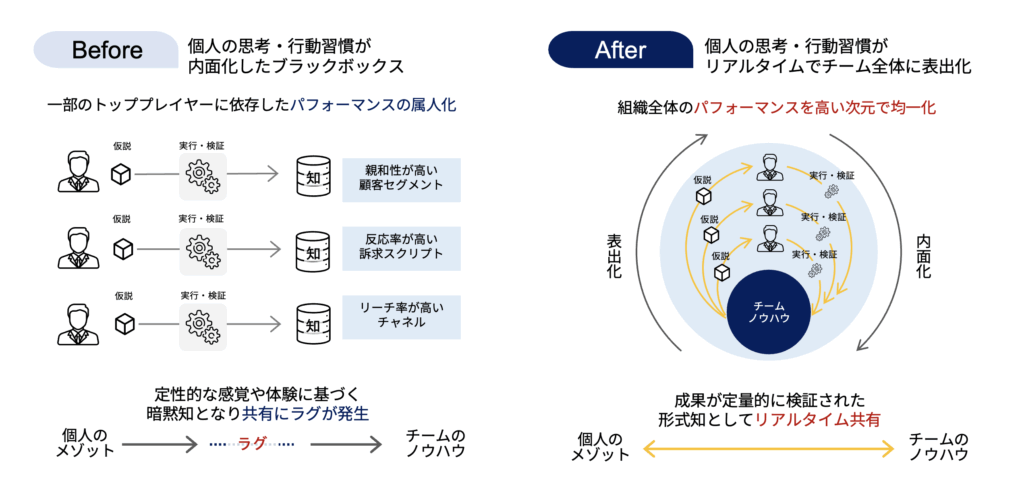

高橋氏:獲得したリードや企業への対応方針を、再現性のあるフレームワークとして構築できたことが大きな成果です。また、アウトバウンド施策のシステム化についても、明確な方針と設計を描いたうえで実行に移すことができました。さらに、ナレッジを属人化させず、チームで共有・活用できる状態に落とし込めた点も非常に満足しています。

遠藤氏:業務をアクション単位で捉え、優先順位を可視化する視点が定着したことも、大きな変化のひとつです。チャネル別・レイヤー別にアプローチを分類・ランク付けすることで、注力すべきポイントをチーム全体で共通認識として持つことができ、リソースの効果的な集中配分につながりました。

また、ターゲットリストの作成についても、マーケティングとインサイドセールスが個別に対応するのではなく、初期段階から共同で設計・構築する方が、成果に直結しやすいという学びを得ることができました。

特に、パイプラインの後工程に進むほど、部門間で共有されていない情報や認識のズレが、意思決定や戦略実行に大きな影響を及ぼすことから、部門を超えて共通言語と戦略軸を持つ重要性を強く実感しています。

───マーケティング担当者と連携では、具体的にどのような取り組みをおこなっていますか?

高橋氏:セールスエンゲージメントツールの活用により、どのコンテンツが高い反応を得ているかをリアルタイムで把握できるため、その結果をマーケティングチームに即時フィードバックし、コンテンツのブラッシュアップに活用しています。

たとえば、2024年末には「2024年版 事例集」としてホワイトペーパーを制作・配信し、クリック率の高かったコンテンツをもとに、特定業界向けのコミュニケーションを展開した結果、商談化が加速したケースもあります。

このように、施策の反応を定量的に評価し、それを起点にした改善サイクルを回すことで、クリック率や商談化率、ひいてはコンバージョンレートの向上が期待できる構造が整いつつあると感じています。まだ取り組みは始まったばかりですが、すでに成果の兆しが見えてきています。

遠藤氏:各業界に応じたオリジナルコンテンツやイベント、セミナーの企画・運営を通じて、より深いエンゲージメントを目指す取り組みも進めています。シーケンスの設計は現在もチューニングを重ねている段階ですが、より“顧客との距離感が近い”接点づくりができており、商談へのつながりを実感しています。

最終的には、単発のメール配信であっても一連のシナリオとして設計し、顧客体験を意識したストーリー性のあるコミュニケーションを構築することで、パイプライン全体の質を底上げしていきたいと考えています。

さらに、各施策の成果を営業側からマーケティングチームへ継続的にフィードバックすることで、次回のコンテンツ企画や施策設計の改善にも直接つなげられる体制が整ってきています。

───エンタープライズにおけるセールスエンゲージメントの活用のポテンシャルについてお考えを聞かせてください。

遠藤氏:エンタープライズ領域では、単なる情報提供ではなく、相手にとって“心地よいコミュニケーション体験”をいかに設計できるかが重要だと考えています。たとえば、「どのタイミングで、どのような文脈・表現で接点を持つか」「どのチャネルをどう組み合わせるか(例:SNS・手紙・メール・電話)」といった観点で、顧客一人ひとりに対する解像度を高め、それをセールスエンゲージメントに反映させることが鍵になります。

私たちは新規開拓領域を担当しているため、アプローチ精度と業務生産性の両立が求められます。その点、メール自動化やマルチチャネル活用を柔軟に設計できるセールスエンゲージメントは、従来の人力主導型営業と比較しても、効率的かつ効果的なアプローチを可能にするポテンシャルがあると感じています。

高橋氏:特に、シーケンス機能の活用によって、成果が出たアプローチをテンプレート化・仕組み化し、チーム内で水平展開できる点は大きな価値です。

これまでは、成果の共有やナレッジの蓄積がSlackなどに断片的に残るだけで、実務への転用が難しいケースも少なくありませんでした。今後は、実際に成果を生んだシナリオやメール文面をセールスエンゲージメントプラットフォーム内に“再現可能な型”として蓄積・共有していくことで、組織としての営業力を底上げしていきたいと考えています。

シーケンスを活用し成果が出る活動によりリソースを集中

───今後の計画について教えてください。

高橋氏:今後は、手紙・SNS・メールなどを組み合わせたマルチチャネルのアウトバウンド活動を強化し、リード獲得の最大化を図る計画です。複数のチャネルを活用したほうが反応率が高くなるというデータは業界内でも多く存在しており、ファクトに基づいた設計が成果に直結すると考えています。

特に、手紙送付の後にフォローコールを行い、さらにLinkedIn経由で追加のタッチポイントを作るといったアプローチは、もはや標準的な手法になりつつあります。私たちもその潮流にしっかり乗っていきたいと考えています。

遠藤氏:メンバーとの対話を通じて、アチーブメントプラン(目標達成計画)から逆算した必要なリード数が、より現実的に把握できるようになってきました。一方で、それに伴ってアクション数が膨大になるという課題も見えてきています。

そのため今後は、シーケンスの完了定義や停止タイミングの設計をさらにブラッシュアップし、効果検証に活用できるデータの質と量を高めていきたいと考えています。加えて、成果に直結する活動にリソースを集中させるためには、トークスクリプトの最適化や撤退基準の明確化が不可欠です。

たとえば、「1人あたり3件のメール送信」「5回の架電」など、これまで人によって認識にばらつきがあった行動基準についても、直近1週間で具体的な議論が進み、可視化に向けた取り組みが始まっています。

さらに、インバウンドアプローチにおいては、従来の“商材起点”の提案から脱却し、“課題起点”で顧客が求める情報を深掘りするスタンスにシフトしています。そのうえで、再現性のあるアクションはセールスエンゲージメントで自動化・最適化し、重要な一次情報の収集には人がしっかりと向き合うという役割分担を意識した営業体制を構築していきます。

───さいごにセールスエンゲージメントやMarooの「インサイドセールスエンジニアリング」をおすすめする企業について教えてください。

遠藤氏:限られたリソースで営業成果の最大化を目指す企業には、特におすすめです。これはスタートアップに限らず、大手企業であっても共通する課題だと感じています。少人数体制でも仕組みで成果を生み出せる環境を整えたい企業にとって、セールスエンゲージメントは非常に有効な手段だと思います。

高橋氏:加えて、SaaS企業や大手SIer、これから新たにセールスチームを立ち上げようとしている企業にも非常に適していると感じています。また、営業代行を活用しているものの成果に課題を感じている企業にとっても、Marooのようなパートナーによる戦略設計やオペレーション構築の支援を受けることで、大きな変化が期待できるのではないでしょうか。

───ありがとうございました!