案件化の加速、リソース課題への対応、ターゲティングの形式知化───。NTT東日本が展開するクラウドソリューションを牽引するビジネス開発本部 クラウド&ネットワークビジネス部では、さらなる成果の最大化に向けて、ナーチャリングの仕組みを再構築し、案件化率の向上と生産性の最大化に取り組みました。再現性高く案件に繋がるセグメントやタイミングの発見に向け、検証を重ねた同社の取り組みについてお話をお伺いしました。

ナーチャリングのリソース不足を補うテックタッチ導入を模索

───前回のインタビューでは、データ統合によってマーケティングと営業チームの連携が強化され始めているお話を伺いました。その後、4月時点でどのような課題を抱えていたのでしょうか。

諸田様:

当時の最大の課題は「案件化率の伸び悩み」でした。リード獲得自体は順調で、母数も十分にありましたが、接点の多くが「情報収集段階」のリードであり、商談化につながりにくい構造になっていました。このため、より中長期的な視点で関係性を育成する「ナーチャリング」へのシフトを検討しましたが、次に浮上したのがインサイドセールスのリソース不足でした。

当時は人を介したアプローチが中心で、受注確度の高い見込み顧客を見極める仕組みが十分ではありませんでした。そこで、テックタッチ(デジタルチャネルを活用した自動・半自動アプローチ)の導入を検討し始めました。

ただし、リソースをどの層に優先的に配分すべきかを判断するための明確な基準がなく、業種・役職・部署といったセグメント指標も整備されていませんでした。過去の受注実績からは「一定規模の中堅・中小企業」や「決裁権を持つ役職者」が成果に結びつきやすいという仮説は立てていましたが、それを裏付けるデータが不足していました。

熊倉様:

我々マーケティングチームでも「訴求内容をより精緻にすべきか」それとも「情報収集層を育成して案件化を促すべきか」という議論を日々行っていました。私が着任した当初、チーム内では「勝ちパターンをつくりたい」という声が多くありましたが、データが整備されていなかったため、分析が難しい状態でした。

実際、コンテンツマーケティングの武器となる記事・動画・資料などのコンテンツは揃っていたものの、どの層にどのコンテンツが最も効果的かを特定できていなかったため、正直もどかしい状況でした。

そこで、まず着手したのがデータ基盤の整備です。情報を正確に分析できる状態をつくるために、CRM上のデータを精査し、重複や表記ゆれを修正する「データクレンジング」から取り組みを始めました。

───「この領域は受注確度が高い」「ここは低いからテックタッチで対応する」といった初期の仮説設計を行う上で、どのような情報を参照されたのでしょうか。

諸田様:

当初は、過去の受注データをもとに「おそらくこの層が有望だろう」という仮説を立てていました。しかし、それが本当に正しいのかを定量的に検証する仕組みはありませんでした。今回の取り組みでは、過去の案件情報や商談履歴を整理・分析することで、仮説を裏付けるデータを得られた点が非常に大きな成果でした。

熊倉様:

もう一つの重要な課題は、そもそもリード情報のヒアリング項目が少なかったことです。以前はハウスリストを増やすことを第一優先にしていたため、コンバージョンハードルを下げるために問い合わせフォームでは「企業名」「お名前」「電話番号」など最低限の項目に留めていました。しかし、「部署」や「役職」といった属性情報が欠損しているため、分析ができない状態でした。過去のやり方が間違っていたとは思いませんが、いよいよ量より質のステップに移るタイミングが来たな、と感じましたね。

加えて、コロナ禍以降は名刺交換の機会が減り、営業担当者がヒアリングで情報を補完することも難しくなっていたため、結果として、「どの立場の方と話しているのか正確に把握できない」という状況が続いてしまいました。リモート商談で相手の職位や決裁権の有無が分からないまま進行するのは、マーケティングチームの立場からすると勿体ないと感じていました。

───最初に持っていた感覚的な仮説を、データクレンジングや定量分析によって裏付けることができたのでしょうか。

諸田様:

4月にデータクレンジングを実施する以前に設けていたTier(顧客属性に基づくグルーピングと優先度付け)は、あくまで暫定的なランク分けにすぎませんでした。データを整備したことで、ようやくその仮説を具体的に検証できる環境が整いました。

分析において重視したのは、インサイドセールスの稼働量に対して、営業部門へどれだけ有効な案件を渡せているかという”トスアップ率”の指標です。たとえば、ホワイトペーパー(お役立ち資料)経由のリードは、サービス概要資料経由に比べてトスアップ率が約半分に留まり、架電数は多いにもかかわらず成果が伴わない非効率な状況が明らかになりました。

このように、実データで裏付けを取れたことが、社内の認識共有や営業部門との調整をスムーズに進める大きな材料になりました。

熊倉様:

私自身、当初は「ホワイトペーパー経由は稼働対効果が低いので架電を停止すべきではないか」と考えていました。

しかし、Marooさんから「一定の割合で成果は出ているため、役職・部署といった属性で優先順位を設ければ有効活用できる」というアドバイスを受け、一つひとつの施策をデータに基づいて検証していきました。

「受注確度の高さ」を定義し、真に向き合うべきリードを見極め

───最初は従業員規模や役職といった属性でセグメントしていたとのことですが、その後のトスアップ判断は、どのように精度を高めていったのでしょうか。

熊倉様:

以前は「見積提示」のご要望をいただいた案件はトスアップの対象としていましたが、現在はプロセスを見直し、お客様の利用目的や導入規模を把握したうえで、過去の提案実績を参考に、インサイドセールスが見積の概算を提示する運用へと転換しました。

その場でニーズが一致しなければ、一度クローズし、詳細見積を求められた場合のみトスアップする流れにすることで、営業チームの負担を軽減し、組織全体の生産性向上に繋げています。

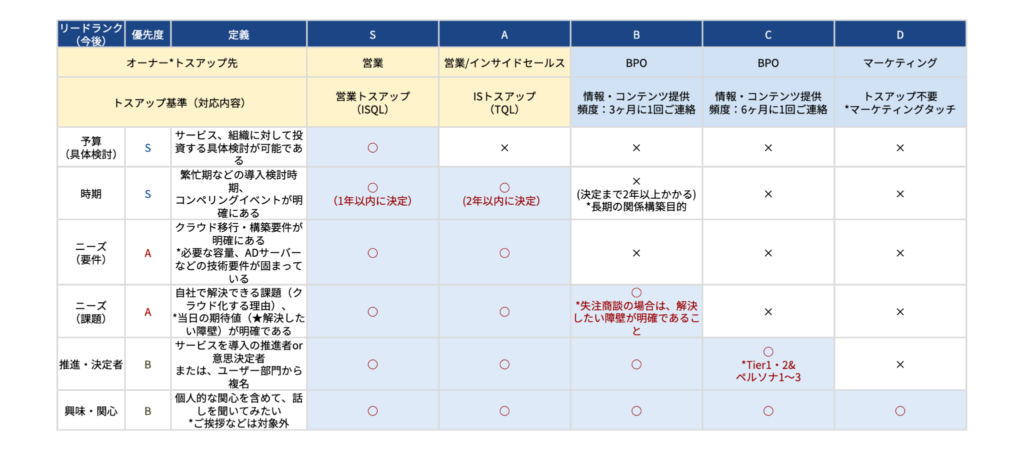

さらに、チーム全体で共通認識を持つために、「受注確度の高い案件とは何か」を要素分解して定義化しました。この定義を基盤にオペレーションを再構築したことで、商談精度を高める組織的な改善へとつながったと感じています。

諸田様:

ナーチャリングの観点でも、「受注確度の高い案件の要素」に合致するリードに対して集中的にリソース投下を行いました。その結果、以前にクローズ(休眠)していたリードが再び検討段階に戻るケースも生まれ、リード再活性化の成功例が出てきています。こうした成果は、個人としても大きな手応えになりました。

加えて、スコアリング運用の実装も進めています。現在は月に約10件のスコア通知が届く状態ですが、閾値を超えた顧客の多くが同時期に資料をダウンロードしている傾向にありました。

熊倉様:

私はそれを「想定どおりの反応」と捉えています。設定したスコアリングロジックが、実際にコンバージョンする顧客を正確に捉えている証拠だからです。次のフェーズでは、スコア通知を起点とした能動的な仕掛けづくりに取り組みたいと考えています。

例えば、一部の資料を期間限定で自由閲覧可能にして加点対象を広げれば、ダウンロードの有無にかかわらず、潜在ニーズを持つ顧客を浮き彫りにできる可能性が高まります。現状のスコアリング仕組みは設計意図どおりに機能しており、通知も適切に動作しています。

経営層より現場リーダーのリードが効果的という発見

───新しい施策が実装されれば、コンバージョン直前の層だけでなく、より上流の層にも反応が広がり、潜在的な商談機会がさらに見えてくると思います。実際に仮説検証の業務を進めるなかで、Marooが貢献できたポイントはどこにあったとお考えですか。

諸田様:

これまでの活動は「案件獲得」を主目的としており、検証の観点はあまり強くありませんでした。

今回はMarooさんにプロジェクトリソースをしっかりと投下してもらい、セグメントごとに均等なアプローチを実施し、各層の反応を定量的に可視化・レポーティングしてもらいました。その結果、十分なサンプル母数をもとに仮説検証が行えるようになり、当初想定していた「社長層がメインターゲット」という仮説から、「現場リーダークラスがより効果的に反応する層である」という新たな発見を得ることができました。

正直なところ、今回お願いした内容は通常のインサイドセールス業務の範疇を超えたものでしたが、Marooさんは専門領域の理解を迅速に深め、的確に対応してくださいました。データ検証から運用改善まで伴走していただき、戦略的なパートナーとして非常に頼もしい存在だと感じました。

熊倉様:

Marooさんには、短期間でのキャッチアップと提案・検証の実装をスピーディーに進めていただきました。

MA(マーケティングオートメーション)の設定や、NTT特有の要件といった複雑な領域についても自主的にリサーチし、具体的な改善提案まで落とし込んでくれた点が印象的です。

取り組み全体を通して精度と再現性の高いアウトプットを出していただいたことで、今後もインサイドセールス領域を安心して任せられるパートナーだと確信しています。

───今回「一度クローズしたリードの掘り起こし」にも取り組んでいただきました。これはどのような位置づけで進められたのでしょうか。

諸田様:

ハウスリスト全体の約9割は、過去に獲得したものの直近では接触が途絶えていたリードでした。Marooさんには、「価値のあるリードを見極め、再アプローチする」という方針のもとで検証を進めていただきました。

その結果、リードランクの定義を再設計し、役職や従業員規模などのターゲット条件を加味したフィルタリングに改善しました。これが大きな運用転換点となりました。

検証の結果として、獲得から時間が経過したリードほどトスアップ率は下がる傾向にあるものの、一定の再活性化効果を確認できたのは大きな収穫でした。「古いリードは成果につながらない」という先入観を覆し、データに基づく再アプローチの有効性を実証できたと思います。

熊倉様:

今回の取り組みを通じて、「一度クローズしたリードであっても、再接点を持ち、関係を資産化することの重要性」を再認識しました。

あらためて、定期的なナーチャリングサイクルを維持し、検討が長期化しても関係を途切れさせない運用が必要だと感じています。

NTT東日本は実は「クラウドに強い会社」 ISの活動で地域にきめ細かく価値を届けたい

───今回の検証結果を踏まえて、今後どのような活動を計画されていますか?

熊倉様:

今回Marooさんに設計いただいた仕組みは、私たちにとって大きな財産だと感じています。常に最新の状態へとアップデートし続ける責任は私たちにあります。

Tier設計や役職区分の見直し、スコアリングロジックの改善など、まだブラッシュアップできる余地は多くあります。今後はチーム全体で知見を持ち寄り、今回得たナレッジを他部門にも展開・移植していくつもりです。

諸田様:

現在は、ステップメールの改善にも着手しています。今後はスコアや属性データに基づく精度の高い配信設計を進める予定です。インサイドセールスとの連携による自動化とパーソナライズ強化で、成果に結びつけていきたいと思っています。

───最後に、今後の意気込みや展望を教えてください。

熊倉様:

NTT東日本が「クラウドに強い会社」であることを、より明確に打ち出していきたいと考えています。

NTT東日本といえば、「地域に根ざした営業体制をもつ会社」という印象が強いと思います。もちろんそれは私たちの強みの一つですが、今後は、営業とデジタルの融合により、これまで以上に地域のお客様一社一社に対して、よりきめ細かい価値提供を実現していくことができると思っております。

現在、WEBやインサイドセールスでの接点を通じて、小規模事業者を含む幅広い顧客層に支援を届けられる体制を整えています。こうしたデジタルチャネルを通じた情報提供や課題解決の提案は、地域密着型営業の新たな柱になると考えています。

「NTT東日本は、デジタルを通じてお客様の課題解決・価値創造もできる会社」であることを広く伝えていきつつ、お客様のクラウド化の第一歩と高度化を支援していきたいと思います。

───ありがとうございました!