営業現場では、膨大な事務作業や属人的な対応に追われ、本来注力すべき顧客接点の活動に時間を割けないという課題が生じがちです。こうした状況を打開するために導入されたのが、セールスエンゲージメントツール「Outreach」でした。シーケンスの自動化やSalesforceとの連携により、アポイント獲得率は約2倍に向上。さらに、メール経由での新規アポイントが全体の3分の1を占めるなど、成果が明確に表れています。

本記事では、マーケティング部門 統括責任者の出久地旭氏、セールス/クライアント支援部マネージャー天城 悠弥氏から導入の背景から具体的な活用方法、そして今後の展望について伺いました。

事務作業に追われ「顧客アプローチ」ができない!リード管理と接触回数不足の壁

───Marooのお取り組みを検討いただいた背景にはどのような課題がありましたか?

天城氏:インサイドセールスチーム全体における最大の課題は、日々の事務作業に多大な時間を取られ、肝心の顧客アプローチに十分なリソースを割けなかった点です。具体的には、リード流入後のアサインやメール送信、タスク生成といった単純作業に相当な工数を費やしていました。これらをシステムにオフロードし、メンバーが本来注力すべき顧客対応に集中できる環境を整えたいと考えていました。

さらに、運用全体も効率性を欠いていました。限られた営業リソースはTier1(最優先顧客)リードに偏り、接触回数の判断も属人的で、戦略的な配分が困難でした。加えて、活動ログはフリーテキスト中心で非構造的だったため、履歴の把握が不十分で、オンボーディングや教育にも時間を要し、結果的に属人化が強まる傾向がありました。

特にSDR(Sales Development Representative)領域では、本来「電話3回+メール3回」の6タッチを理想としながらも、リソース不足により実際には1回の接触で終わるリードも多い状況でした。「鉄は熱いうちに打て」という言葉がある通り、一定期間内に複数のアクションを重ねることが商談化率の向上につながるのは業界共通の知見です。しかし、Tier1対応に偏重するあまり、その他のリードや未架電リードへのフォローが手薄になっていました。接触回数の判断が個人の裁量に委ねられていたため、活動の再現性を欠いていたのです。私自身のインサイドセールス経験からも、成果につながった行動習慣を個々のスキルや経験に依存せず再現できる仕組みをつくりたい、という思いがありました。

出久地氏:当時のBDR(Business Development Representative)チームの課題としては、日々のリスト管理はスプレッドシートやSFAへの手入力が中心で、「今日はどのリードに当たるか」を目視でリスト化して、優先順位をつけていました。これが相当な工数になっており、本来であればリードへのアプローチに時間を割くべきなのに、リストの整備や進捗管理といった「設定作業」に時間を取られてしまう。そのせいで「顧客アプローチ」、つまり実際に顧客と接点を持つ活動に集中できないのが大きな課題でした。

決め手はシーケンス自動化とSalesforce連携──属人化を解消し、再現可能な型へ

───実際にOutreach導入の決め手となったポイントを教えてください。

天城氏:特に印象に残っているのは、SDRチームの生産性が大幅に改善するという、具体的な数値根拠をMarooさんから提示いただいたことです。

「シーケンス」と呼ばれるメール送信やタスク設定を自動化するシナリオ機能により「メール×電話」を一連の流れとして設計できる点は大きな魅力でした。例えばBDRであれば「5コール+定期メール」といったアクションを、条件分岐も含めて自動化できます。たとえば「リード流入した即日からメール送信 → 架電タスク設定 → 1週間の自動追客 → 1週間後に接続なし → 別担当者をアサイン」といった設定が可能で、従来人手で行っていた事務作業をほぼ自動化できるのです。その結果、担当者は本来注力すべき顧客アプローチに専念できるようになります。サービスUIも直感的で、英語UIであっても短期間で習熟できると感じました。

さらに、Salesforceと自動連携し、活動履歴を構造化データとして記録できる点も導入を後押ししました。コール処理時には「ナーチャリング対象理由」などを定義項目として入力でき、従来のような属人化を排除しながら、マネジメント視点での可視化を実現できます。こうした実務レベルの細かい要件は、日系の模倣的な製品ではカバーしきれない部分であり、海外本家プロダクトならではの強みを感じました。

出久地氏:導入を決めた要素は、「工数削減による実務集中」「短時間でのオンボーディング」「再現性のある行動設計」「自動ログと構造化によるマネジメント可視化」でした。一方で、機能が非常に多い分、当時はどの機能をどのように活用するかについて、選択と集中が必要になると考えていました。

雛形シーケンスで誰でも即実践。Tier別に手動・自動アプローチを区分

───成果につながる行動習慣を型に落とし込み、再現性を持たせることが重要だったのですね。具体的にはどのような取り組みをされたのでしょうか。

天城氏:短時間のレクチャーで稼働を開始できるよう、あらかじめ雛形シーケンスを配布し「使いながら学ぶ」形式を徹底しました。オンボーディングは10〜30分程度で完了し、CRMやSFAの利用経験がある人であればさらに短縮可能だと思います。

出久地氏:BDRチームでは、セグメントごとに「手動アプローチ」と「自動アプローチ」を明文化し、運用ルールとして全体に共有しました。KPIとして「BDRは5コール必須」をシーケンスに組み込み、組織全体で接触回数を一定水準以上に担保できる仕組みを整備しました。

私たちはまず「成果につながる行動習慣」を定義し、それをシーケンスに落とし込みました。例えば「初回メール送信 → 即コール → 未接続なら翌日メール」という行動プロセスを雛形化することで、「このシーケンスを使って」と伝えるだけで誰でも実務を開始できる環境が整います。さらに「明日からこうする」と決定した内容を即座にシーケンスへ反映し、翌日には実際の運用に落とし込める体制を構築しました。環境変化に柔軟に対応できる基盤を作れたことは大きな成果でした。

───お客様の属性に合わせたパーソナライズについて、他社では難しいと感じる組織も多いのですが、顧客解像度を高く保ちながらOutreachを活用できているのはなぜでしょうか。

天城氏:リードのTier(優先度)や企業規模のセグメントに応じてシーケンスを使い分けました例えば、従業員数が多い大手企業は、自動化はあえて用いず、手動メールで丁寧さを重視し、すぐの商談設定や受注を狙うより中長期の関係構築を重要視しています。一方、中小・中堅企業様は、スピードを最優先し、メール作成や送信予約を自動化するなど、人的工数を減らしたより多くのアクションを実行できる体制を整備しています。

市場母数が多い中小・中堅のセグメントにおいては、「どれだけ多くのアクションを実施できるか」が成果に直結するため、コンテンツの質と同時にアクション量の最適化にも注力しました。

出久地氏:BDRでは電話とメールを組み合わせたミックス型シーケンスを導入し、「規定回数のコールを行いながら並行して定期メールを送信する」ことでアポイント獲得率の向上を実現しました。

加えて、マーケティング段階で顧客の期待値やニーズを把握できる仕組みを整備し、

- 営業領域における課題・関心領域

- 問い合わせから現在に至るまでのタイムライン

- 部署や役職などのペルソナ属性

といった情報を可視化しています。そのデータをもとに顧客解像度が高い状態を維持し、最適なコンテンツ、事例、ウェビナーなどのパーソナライズ施策を設計しました。

───BDRの場合、過去リードへのアプローチも多くなりますが、どのように設計されていたのでしょうか。

出久地氏:3〜5年前のお問い合わせリードにアプローチするケースもありました。その際は、当時の状況とその後の変化を踏まえ、タイムラインに沿ってメールを設計しました。

例えば、サービスのアップデートや新しい導入事例を案内し、「改めてお話ししませんか」と提案するケースです。1年前や半年前のリードに対しては、「提案当時から認定パートナー*や成功事例が増えています」と伝え、最新の情報や追加の価値を提示しました。過去の失注理由やリサイクル理由に沿って近況アップデートを提供し、再度コンタクトを取る流れを意識していました。

*認定パートナー:発注企業様に安定した品質の営業戦略策定・代行支援のマッチングサービスを提供するために、カクトク社の独自の基準で審査を通過したプロの営業支援者(営業代行会社やフリーランス)のこと

アポ数2倍、メール経由の獲得が全体の1/3に──自動化で「設定作業」から「顧客アプローチ」へ

───Outreach導入後、どのような効果がありましたか。

天城氏:シーケンスを活用してアクション数を増やした結果、コンタクト数が着実に伸び、アポイント獲得数は約2倍で安定しました。しかも追加工数は発生していません。前年との比較でもアポイント獲得率が5ポイント以上改善し、規定期間内に接触数を増やせたことで、コンタクト率とアポイント率の双方が向上しました。

出久地氏:BDRにおいては、メール経由のアポイントが全体の約3分の1を占めるようになり、獲得率の向上が明確に確認できました。運用しているのは「5回コール+定期メール」のミックス型シーケンスで、コール回数をシーケンスに組み込むことで接触数を必ず担保できる仕組みを実現しています。

さらに、活動ログやタスクが自動化されたことで、「設定作業」から解放され、顧客アプローチに集中できるようになりました。現在はPCを立ち上げてOutreachを開けば、すぐに架電を開始できる状態です。

また、Outreach導入によりコンバージョン率やアポイント獲得率の改善にもつながりました。

行動量が担保されるだけでなく、Salesforce上で「活動指標(メール送信数・架電数)」と「成果指標(商談設定数・接続率)」を含む営業プロセス全体のデータを一元的に管理・可視化できるようになった点が大きな変化です。

例えば、先週比で商談設定率が低下している場合には、営業全員のカレンダーを俯瞰し、「直近の空き枠が不足している」といった真因を特定できます。その結果、必要に応じて枠を増やすなどの対策を即座に講じられるようになりました。

導入当初は、商談獲得率の改善について具体的なイメージを持てていませんでした。しかし実際に運用を進める中で、顧客ごとに最適なアクション数やタイミングが存在することが明らかになり、Outreachを通じてそれを再現可能になりました。これにより、コンバージョン率の向上に大きく寄与したと考えます。

また、雛形シーケンスや構造化入力を活用することで、入社初日から「成果につながる行動習慣」を実践できる点も重要です。早期に平均水準へ底上げすることで、組織全体のパフォーマンス向上やボトムアップに直結しました。

───営業活動における理想的な行動習慣を型化し、Outreachで実装・再現されている点は、まさに最先端の取り組みですね。御社ではOutreachだけでなく、immedioやSalesforceといった複数のセールステクノロジーを導入されていますが、どのように役割分担して活用されているのでしょうか。

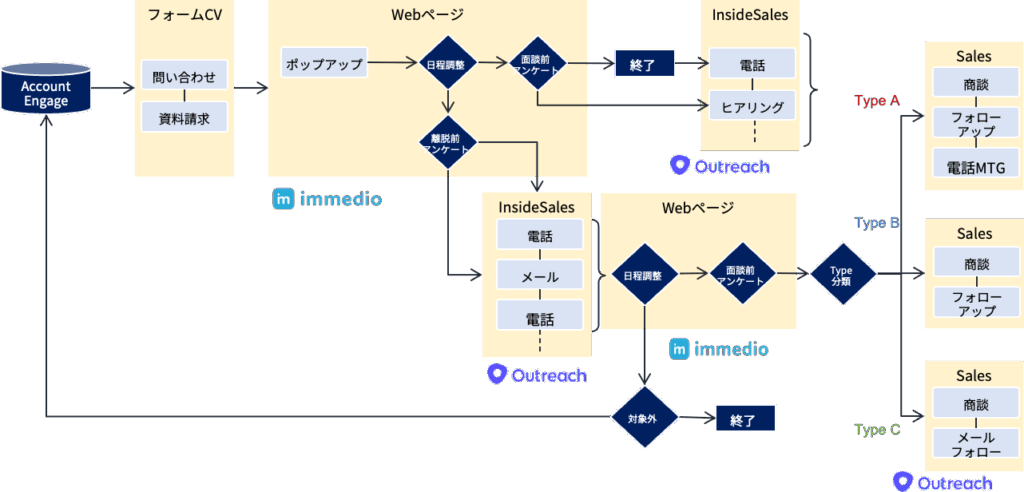

天城氏: immedio(インバウンド商談SaaS)には「Web上での即時日程調整ポップアップ+面談前アンケート(BANT)」によるラストワンマイル対応を担わせています。一方で、面談日時の未調整者への追客やナーチャリングはOutreachで自動化。メールテンプレートにimmedioリンクを差し込み、調整有無で分岐を設計し、取得した属性やBANT情報を担当アサインまで連携できるようにしました。

さらに、Salesforceと連携させることで、BDRにもスムーズにデータを引き継ぐことができ、全体の営業プロセスがシームレスにつながる体制を実現しています。その結果、ナーチャリングからBDR活動までを一気通貫で支援できる仕組みが整いました。

出久地氏:もともとは、Salesforceの管理画面やGoogleスプレッドシートを交互に操作しながらBDRメンバーは架電を行ってましたが、現状は、UIがシンプルで分かりやすいOutreachに架電オペレーションは統合してます。リストをインポートしてからのアクションも明確で、メンバー全員が同じオペレーションを効率的に実行できる点は大きなメリットです。

特に実感しているのは、Salesforceだけを見て架電する場合と比べ、Outreachを活用する方が圧倒的に効率的だという点です。Salesforceに蓄積された情報をOutreachに取り込み、適切なシーケンスを発火させて営業戦術と活動に連動させる。この仕組みによって、営業活動の再現性を飛躍的に高められる最も効果的なツールだと考えています。

シーケンス高度化と顧客解像度強化へ。IS全体で再現できる型づくりへ

───最後に今後の展望についてお聞かせください。

天城氏:現状では、Outreachを顧客属性やimmedioの離脱理由と完全に連動させられているわけではなく、まだ伸びしろがあると考えています。今後は両者をより高度に連携させ、シーケンスの精度を磨き込みたいです。

また、ハイパフォーマーの行動習慣を型化し、SDR全体で再現できるようにすることも重要な課題です。さらに、マーケティングコンテンツとの連動を強化しながら、商談化率やアポイント獲得率を一層高めていきたいと考えています。

出久地氏:SDR・BDRを巻き込むマーケティング部門の立場として、Outreachを活用する中で「顧客ごとに最適なシーケンス設計」と「顧客に合わせたコンテンツ提供」の重要性を改めて認識しました。

今後はセールスチームも含め、より顧客解像度を高めたアプローチを実現していきたいと考えています。具体的には、セグメント別に戦略と戦術を組み立て、セールスとの緊密な連携を通じて最適な体制を構築していくことが命題です。

───ありがとうございました!